From Cliffs of Yet

Thesis project at Royal College of Art

2024

Thesis project at Royal College of Art

2024

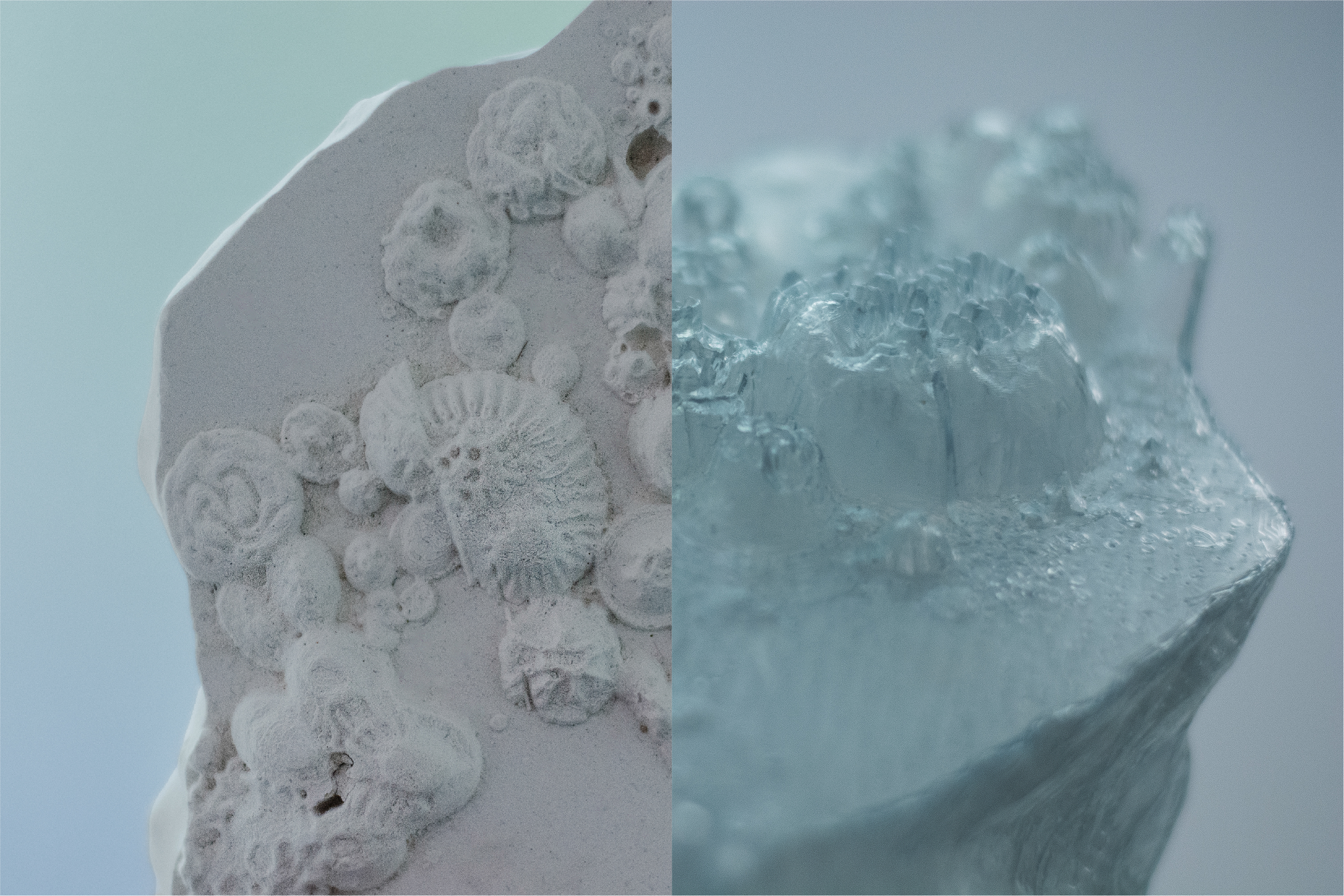

From Cliffs of Yet is ongoing research on chalk strata that is materialising as speculative narratives and objects. Starting with an eroded chalk stack in Margate, it reads strata of chalk as marks of time, from Cretaceous to Cthulucene. It consists of artificial fossils and cliffs, and a vast documentation of site and process.

Japanese paper with machine-drawn generative microorganisms hang above our line of sight as uncompressed cliffs of the future, from which fossils fall. The fossils are calcium carbonate, or chalk, but show impressions of microorganisms yet to exist. Generative formation, machine drawing, 3D printing, and silicon moulding are used to work the vibrant materiality of calcium carbonate. The porosity and fragility of the chalk guides my contemporary mark-making, and a dialogue emerges.

In Botany Bay, Margate, at the end of the Thames, the edge of England, sits a chalk stack. It was part of a cliff, with a tiny arch a man’s height, in 1927. Through the slow process of coastal erosion, it detached, became a stack. As erosion accelerates rapidly, by some estimates, the whole “Isle of Thanet” could be an isle again by 2100, just as it was 5000 years ago.

Strata are compressed data, carrying measures of time massive beyond our comprehension. Microscopic coccolithophores, our distant, carbon-clad predecessors, floated to the ocean floor in the Cretaceous—Latin for “made of chalk”— Period, around 145 million years ago. Over 80 million years, they compressed, forming chalk: a fractal monolith presiding between the immense stillness of rock and the minute softness of life.

Our era also produces massive traces as hyperobjects, predicted to summon the Cthulucene, where humans and non-humans huddle through an ecological apocalypse. Yet, even as we speculate the next geological era, the Anthropocene itself was negated by the International Union of Geological Sciences in March this year. Eras in time, they argue, cannot be recorded until it has taken its course—like war crimes judged on bodies lay counted.

This science of posthumous, enframing analysis cannot be poietic, cannot become the 0.001 in the differential, the sand that shifts the current. Speculative research is leaning into the shift towards alternative worlds, before this one dies. It is a methodology that emerges in the friction between a pressing longing for the land and a denial of nostalgic ecology to invoke a more entangled coming geological era.

“The first geolinguist…will read…[the] wholly atemporal, cold, volcanic poetry of the rocks: each one a word spoken, how long ago, by the earth itself, in the immense solitude, the immenser community, of space,” speaks Ursula LeGuin. I am a geo-poet, an eco-feminist, challenging anthropocentric agency of land. What if the Anthropocene can compress into a thin strata? If we submerge to surface again—could our traces be quiet, slow, small, humble, and generative, not destructive, again?

Forthcoming, using a small travel bursary from RCA as my kick board, I am in the process of extending relationships with researchers, residences, tutorship, access, and galleries. I am looking for ways to bring the work back into Margate, as well as to extend the next step of the project into the Thames Estuary, on which I now reside.

JP:

「未然の崖より」は、スペキュラティヴ・ナラティヴ(仮想の物語)とオブジェの制作を通してチョーク(白亜)の地層を紐解き、1.45億年前の白亜紀から未来のクトゥルー新世まで、地層の時間を辿る試みだ。

機械が描く生成微生物が、未だ堆積しない、凝縮されていない崖として頭上に降っている。未然の崖から、生まれていない化石が落下する。生成学習、機械描写、3D製作などを用いた、私が生きる今ならではのしるしが、脆く瑞々しく、やわらかな白亜をなぞり、作品が屹立する。

イングランドの東端、テムズ川の河口に、小さな白亜の海食柱が佇んでいる。英国地質調査所には、1927年にこの崖の前で撮られた写真が残っており、男性と、彼と同じ背丈ほどの小さな穴が映されている。1963年には壮観なアーチを跨ぐ脆い白亜の橋が残るのみとなる。私が訪れた2024年にはそれすらも絶たれて久しく、まるく磨かれた白亜の礫が、薄れた記憶のように波に晒されていた。海岸侵食が今の加速率で進行すれば、2100年には、「タネット島」と呼ばれるその地域全体が、その語源である5000年前と同様、再び小島となる可能性があるそうだ。

白亜紀はその名の通り、白亜が降り積もった以外には大きく変化のなかった1億4500万年前の地質時代だ。私たちと同じ炭素殻を持った、遠く小さな先祖たちが、海底にその命を降らせ、堆積した。イギリスをヨーロッパから断絶し、その危機には人々の心の支えとなった、聳え立つ潔白の崖壁。不変の象徴となった崖はその実、空間と時間のフラクタルを内包し、岩石の莫大な静けさと生命の矮小な柔らかさのはざまで、絶えず変容しつづけている。

私たちの時代は、クトゥルー新世——悍ましい海神クトゥルーのような終焉をも喚び召す、巨大な痕跡を排出し続けているという。しかし、私たちが次の新世を類推する間にも、3月に国際地質科学連合によって「人新世」という現代を示す時代区分が否認された。地質時代は、その顛末が見えるまで、その時代が行き止まるまで記録できないという。戦犯が骸の数で裁かれるように、砂がこぼれきるまで、歴史は刻まれない。

仮想で、物語で、今とは少しだけ違う1秒後を思い浮かべてみる。私の作品は、その刹那の想像の共有によって、今この時の微分傾斜を、0.01だけずらせないだろうか、という、流水に礫を投げ込むような祈りだ。土地への切迫した憧憬と、前のめりな新時代への傾倒。その断層摩擦のとどろきに、じっと次の地層のこえを聞いている。

「最初の地質言語学者は[...]岩石の詩を読み解く。そのひとつひとつが、大地そのものによって、どれほど遼遠に綴られた言葉か」とSF作家アーシュラ・ル=グウィンが呟いていた。人の目盛りから一歩下がり、土地を利権ではなく主権として見つめなおしてみる。人新世もいずれ、数ある地層のひとつに凝縮できるだろうか。私たちの上に降る骨は、ゆっくりと、ひっそりと、生成的に、しずかに降り積もれるだろうか。私たちが今踏みしめる、小さく遠きものたちのように。

Japanese paper with machine-drawn generative microorganisms hang above our line of sight as uncompressed cliffs of the future, from which fossils fall. The fossils are calcium carbonate, or chalk, but show impressions of microorganisms yet to exist. Generative formation, machine drawing, 3D printing, and silicon moulding are used to work the vibrant materiality of calcium carbonate. The porosity and fragility of the chalk guides my contemporary mark-making, and a dialogue emerges.

In Botany Bay, Margate, at the end of the Thames, the edge of England, sits a chalk stack. It was part of a cliff, with a tiny arch a man’s height, in 1927. Through the slow process of coastal erosion, it detached, became a stack. As erosion accelerates rapidly, by some estimates, the whole “Isle of Thanet” could be an isle again by 2100, just as it was 5000 years ago.

Strata are compressed data, carrying measures of time massive beyond our comprehension. Microscopic coccolithophores, our distant, carbon-clad predecessors, floated to the ocean floor in the Cretaceous—Latin for “made of chalk”— Period, around 145 million years ago. Over 80 million years, they compressed, forming chalk: a fractal monolith presiding between the immense stillness of rock and the minute softness of life.

Our era also produces massive traces as hyperobjects, predicted to summon the Cthulucene, where humans and non-humans huddle through an ecological apocalypse. Yet, even as we speculate the next geological era, the Anthropocene itself was negated by the International Union of Geological Sciences in March this year. Eras in time, they argue, cannot be recorded until it has taken its course—like war crimes judged on bodies lay counted.

This science of posthumous, enframing analysis cannot be poietic, cannot become the 0.001 in the differential, the sand that shifts the current. Speculative research is leaning into the shift towards alternative worlds, before this one dies. It is a methodology that emerges in the friction between a pressing longing for the land and a denial of nostalgic ecology to invoke a more entangled coming geological era.

“The first geolinguist…will read…[the] wholly atemporal, cold, volcanic poetry of the rocks: each one a word spoken, how long ago, by the earth itself, in the immense solitude, the immenser community, of space,” speaks Ursula LeGuin. I am a geo-poet, an eco-feminist, challenging anthropocentric agency of land. What if the Anthropocene can compress into a thin strata? If we submerge to surface again—could our traces be quiet, slow, small, humble, and generative, not destructive, again?

Forthcoming, using a small travel bursary from RCA as my kick board, I am in the process of extending relationships with researchers, residences, tutorship, access, and galleries. I am looking for ways to bring the work back into Margate, as well as to extend the next step of the project into the Thames Estuary, on which I now reside.

JP:

「未然の崖より」は、スペキュラティヴ・ナラティヴ(仮想の物語)とオブジェの制作を通してチョーク(白亜)の地層を紐解き、1.45億年前の白亜紀から未来のクトゥルー新世まで、地層の時間を辿る試みだ。

機械が描く生成微生物が、未だ堆積しない、凝縮されていない崖として頭上に降っている。未然の崖から、生まれていない化石が落下する。生成学習、機械描写、3D製作などを用いた、私が生きる今ならではのしるしが、脆く瑞々しく、やわらかな白亜をなぞり、作品が屹立する。

イングランドの東端、テムズ川の河口に、小さな白亜の海食柱が佇んでいる。英国地質調査所には、1927年にこの崖の前で撮られた写真が残っており、男性と、彼と同じ背丈ほどの小さな穴が映されている。1963年には壮観なアーチを跨ぐ脆い白亜の橋が残るのみとなる。私が訪れた2024年にはそれすらも絶たれて久しく、まるく磨かれた白亜の礫が、薄れた記憶のように波に晒されていた。海岸侵食が今の加速率で進行すれば、2100年には、「タネット島」と呼ばれるその地域全体が、その語源である5000年前と同様、再び小島となる可能性があるそうだ。

白亜紀はその名の通り、白亜が降り積もった以外には大きく変化のなかった1億4500万年前の地質時代だ。私たちと同じ炭素殻を持った、遠く小さな先祖たちが、海底にその命を降らせ、堆積した。イギリスをヨーロッパから断絶し、その危機には人々の心の支えとなった、聳え立つ潔白の崖壁。不変の象徴となった崖はその実、空間と時間のフラクタルを内包し、岩石の莫大な静けさと生命の矮小な柔らかさのはざまで、絶えず変容しつづけている。

私たちの時代は、クトゥルー新世——悍ましい海神クトゥルーのような終焉をも喚び召す、巨大な痕跡を排出し続けているという。しかし、私たちが次の新世を類推する間にも、3月に国際地質科学連合によって「人新世」という現代を示す時代区分が否認された。地質時代は、その顛末が見えるまで、その時代が行き止まるまで記録できないという。戦犯が骸の数で裁かれるように、砂がこぼれきるまで、歴史は刻まれない。

仮想で、物語で、今とは少しだけ違う1秒後を思い浮かべてみる。私の作品は、その刹那の想像の共有によって、今この時の微分傾斜を、0.01だけずらせないだろうか、という、流水に礫を投げ込むような祈りだ。土地への切迫した憧憬と、前のめりな新時代への傾倒。その断層摩擦のとどろきに、じっと次の地層のこえを聞いている。

「最初の地質言語学者は[...]岩石の詩を読み解く。そのひとつひとつが、大地そのものによって、どれほど遼遠に綴られた言葉か」とSF作家アーシュラ・ル=グウィンが呟いていた。人の目盛りから一歩下がり、土地を利権ではなく主権として見つめなおしてみる。人新世もいずれ、数ある地層のひとつに凝縮できるだろうか。私たちの上に降る骨は、ゆっくりと、ひっそりと、生成的に、しずかに降り積もれるだろうか。私たちが今踏みしめる、小さく遠きものたちのように。